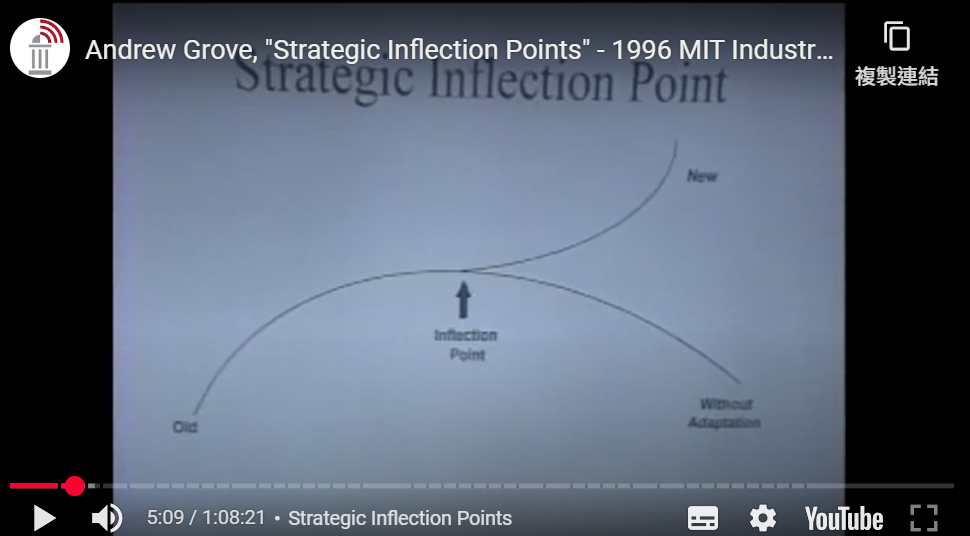

在日常營運中,真正改變產業版圖的「策略轉折點 (Strategic Inflection Point)」往往悄悄醞釀;等到衝擊被所有人看見,落後者已無力回天。

英特爾傳奇執行長葛洛夫 (Andrew Grove) 1996 年在 MIT 指出,策略轉折點是一股「10 倍力量」——它能瞬間顛覆企業賴以為生的商業模式。

80 年代日商在記憶體市場的猛烈攻勢,逼得英特爾放棄創業產品、全力投向微處理器,就是血淋淋的例子。雖然樣態不同,今日生成式 AI 在各行各業正帶來更大級數、甚至更大的轉折力量。若企業仍停留在「觀望」而非「全力擁抱」,很可能被時代拋下。

本篇將從葛洛夫的洞見談起,結合波特五力、最新 AI 商業實證與導入行動框架,說明如何在 10× 變局中存活並放大成長。

一、策略轉折點是什麼?——10× 力量與「靜默衝擊」

1. 定義與特徵

- 10× 力量:當外部變化(技術、法規或需求)把競爭態勢放大十倍,舊優勢瞬間化為劣勢。

- 前線先知、高層後知:葛洛夫提醒,第一線員工最早察覺危機,若管理層聽不見這些「微小雜音」,將錯失黃金調整期。

- 時間差陷阱:轉折點在統計數據與財報顯現前已成定局,導致企業在「看見」時已經落後。

二、英特爾範例:從記憶體到微處理器的背水一戰

- 市場崩跌:80 年代日本 DRAM 價格戰,使英特爾獲利率滑落、核心業務不再可行。

- 痛苦決策:葛洛夫與葛登摩爾自問:「如果董事會把我們全炒掉,新 CEO 會做什麼?」答案是:退出記憶體。

- 全面轉向:英特爾投入微處理器,最終在 PC 浪潮中壯大;證明「切割過去」才能跑贏未來。

「你會順勢調整,還是被歷史淘汰?」

——葛洛夫

三、波特五力與策略轉折:缺口何在?

- 波特五力模型(買方、供應商、潛在競爭者、替代品、同業)揭示產業結構

- 缺失:五力描繪的是「靜態競爭」,卻難以捕捉 10× 速度的跨界技術衝擊與平台效應

- 葛洛夫補充視角:當外部力量從量變到質變,整個產業的「遊戲規則」被重寫,這正是策略轉折點的本質。

四、AI:當代最大的策略轉折點

1. 變化規模

- 企業每投入 1 美元生成式 AI,即回收 3.7 美元價值,顯示典型 10× 效應初現。

- .ai 網域註冊量 6 年增長 10×,反映市場對「AI-first」定位的集體押注。

2. 市場動態

- 根據Business Inside,AI-驅動的精品顧問公司正威脅麥肯錫、BCG 等巨頭,證明新商業模式可在短期內逆襲既有強者。

- Google列舉 600+ AI 案例:從Benz智慧銷售到 GM OnStar 語音助理,應用範圍橫跨車聯網與零售。

- 根據各種資料報告顯示,2/3 企業已將 AI 視為 2 年內的首要投資方向,且 ROI 預期持續上升。

3. 勞動力再平衡

AI 正填補經驗斷層並重塑工作流程,企業若不重構人才與流程,將面臨效率與競爭力雙重流失。

五、全力擁抱 AI:從「知」到「管」的三段式轉型

1. Know AI – 打造感知雷達

- 成立跨部門 AI Council,監測技術趨勢、訂定測試原則,避免各自為政。

- 建立「前線回饋通道」:讓客服、業務與工程師即時回報 AI 對客戶需求與流程的衝擊,重現葛洛夫倡議的「前線預警」。

2. Use AI – 10 週最小可行試點

- 參考 Mercedes、Coca-Cola 等案例,聚焦可量化的單一痛點(如客服回覆、動態定價),以 4 週 PoC 驗證價值。

- 以「收益 ÷ 複雜度」為優先矩陣,逐步擴大到供應鏈、產品研發、行銷自動化。

3. Govern AI – 架構可持續的 10× 引擎

- 建置統一數據治理、模型評估與倫理準則,確保擴張過程符合法規並維持可信度。

- 持續測量 ROI 與外部成本(能源、模型偏差),把「10× 增長」轉化為長期競爭護城河。

六、結語:唯有「持續變形」才能在轉折點後生存

葛洛夫說:「企業像有機體,必須不斷蛻皮。」五力模型教我們看清產業結構,但 10× 轉折正在加速改寫結構本身。生成式 AI 既是危機,也是新 S 曲線的起點;

能否從「知道 AI」跨到「用 AI」,再進化到「管 AI」,決定下一個十年的勝者。選擇現在就行動,或等待被歷史定義,答案不言而喻。