想一下今天你做了幾個決定?

從起床要不要按掉鬧鐘,到工作上要不要接受某個建議,無時無刻都在做決定。

但你有沒有想過,這些決定真的是你「理性思考」的結果嗎?

很多時候,我們的決定其實是受到一些無意識的模式、潛藏的偏見和不完整的資訊影響。

本文簡單整理我一直都很有興趣搞懂的三個概念:哲思兩難、邏輯謬誤、還有認知偏見。

它們聽起來很學術,但其實超貼近你我的生活。

哲思兩難,是讓你內心糾結的道德問題。

邏輯謬誤,是讓你說話出錯的思維陷阱。

認知偏見,是你大腦偷懶走捷徑造成的盲點。

本文用簡單的方式,來解釋它們「為何發生」、「為什麼需要學習」、「學了之後能幹嘛」,以及在 AI 滿天飛的現在,這些思維工具又有多重要。

思維的十字路口:哲思兩難

什麼是哲思兩難?簡單說,就是一個沒簡單答案的選擇題。

它通常是你的價值觀或道德觀念之間產生了衝突 。

不管你選哪個,都有代價。這類問題沒有「正確」答案,因為你必須犧牲其中一方的價值觀 。

像是Think網站裡『器官移植外科醫生』裡問的:

「殺死一個無辜的人,拿他的器官去救五個人,可以嗎?」

這就是典型的價值衝突 。

經典案例解析

1. 電車難題 (Trolley Problem)

這個思想實驗是 1967 年一位英國哲學家提出的。

想像一下,你開著一輛失控的電車,前面軌道有五名工人,就要撞上去了。

這時,你發現旁邊有一條岔路,上面只有一名工人。你可以選擇轉向,但那名工人就會被撞死 。

如果你是效益主義者,你會選擇撞一個救五個,因為這能帶來「最大化的利益」。

但如果你是義務論者,你會覺得殺人本身就是錯的,不管後果如何。

一樣是失控電車,但這次你站在天橋上,只要把身邊一個大胖子推下去,他的身體就能擋住電車,救回那五個人 。

你會怎麼選?

有趣的是,雖然兩個情境的結果都是「犧牲一人救五人」,但研究發現,大多數人在「推胖子」這個版本中,會更猶豫,甚至拒絕行動。

這證明了,哲學兩難的價值不在於找出唯一答案,而是讓我們看見自己內心道德直覺的矛盾。這並不是一個簡單的數學題。

2. 定時炸彈困境 (Ticking Time Bomb Scenario)

另一個經典問題是「定時炸彈困境」。

假設一枚定時炸彈即將爆炸,而唯一的知情者就在你面前。為了救數百萬人的命,你該對他用酷刑嗎?

這個困境挑戰了我們的底線。

從效益主義來看,用酷刑似乎是不得已的選擇。但從人權和法治角度來看,酷刑是完全錯誤的。

這迫使我們在「公共安全」和「基本人權」之間做出艱難的權衡。

3. 囚犯困境 (Prisoner’s Dilemma)

這來自賽局理論,它展示了「個人最佳選擇」不等於「群體最佳選擇」的衝突 。

想像有兩個囚犯,分開審訊。他們可以選擇「合作」(保持沉默)或「背叛」(互相檢舉)。

如果兩人都合作,都只會被輕判。但如果兩人都背叛,都會被重判。如果一人背叛,另一人合作,背叛者會被釋放,合作者則會被重判十年 。

當兩人都想追求自己最大的利益時,結果卻對兩人都很不利。這說明,在缺乏信任時,個人的理性行為可能導致集體的失敗 。

為何發生與為何學習

哲學兩難之所以存在,是因為我們的價值體系本來就充滿內在矛盾。

在一個複雜的世界裡,沒有一個準則可以適用所有狀況。

學習這些困境,不是為了找到唯一正解,因為很多是「無解的疑案」 。

它的真正價值在於:

- 提升決策力:

系統性地分析這些問題,可以幫助你更清楚自己的價值觀,在做複雜決策時,做出更負責任的選擇 。 - 培養同理心與批判性:

它讓你明白,很多事不是非黑即白。這能幫助你更寬容地看待別人的選擇,同時也學會用更批判性的眼光來看待複雜議題。這是一個自我認知的過程。

言辭的陷阱:邏輯謬誤

邏輯謬誤是什麼?它就是你說話或思考時,不小心踩到的陷阱。

即使你的想法是對的,但如果推理過程錯了,那整個論證也是無效的 。

簡單說,它是一種「劣質論證」 。

邏輯謬誤的發生,往往是我們認知偏見的具體表現。

例如,我們盲目相信權威(權威偏見),就容易陷入「訴諸權威謬誤」。

常見謬誤類型與實例

- 人身攻擊的謬誤 (Ad Hominem):

不針對論點反駁,而是攻擊說話者的個人品格、動機或背景 。- 例子:「你當然說會計很重要,因為你是會計主任啊。」這個論證沒有討論會計的必要性,只是攻擊說話者。

- 稻草人謬誤 (Straw Man):

把對方的立場扭曲、誇大成一個很弱的版本,再攻擊這個被扭曲的「稻草人」,然後宣稱自己已推翻對方的原始論點 。- 例子:批評支持民主的人「以為民主能解決所有問題」,但實際上大部分人從未這樣認為。

- 滑坡謬誤 (Slippery Slope):

認為一連串「可能性」必然會發生,從一個溫和的起點滑向一個荒謬的結論。- 例子:「遲到的學生要判死刑。因為遲到會讓公司倒閉,公司倒閉會造成失業,失業會導致家庭問題,家庭問題會讓自殺率上升,為了防止自殺率上升,我們應判遲到的學生死刑。」

- 肯定後項的謬誤 (Affirming the Consequent):

認為「如果P發生,Q就會發生」,然後從Q發生,推論P也一定發生。- 例子:如果外面交通很塞(P),某同事可能會遲到(Q)。

但不能因為同事遲到(Q),就推論外面交通很塞(P),因為他可能只是鬧鐘壞了。

- 例子:如果外面交通很塞(P),某同事可能會遲到(Q)。

- 竊取結論的謬誤 (Begging the Question): 一個應該被證明是對的觀點,卻在前提中被直接假設為真 。

- 例子:「神是存在的,因為聖經這樣說;而聖經是可信的,因為它是神的話語。」

如何識別與避免謬誤

要識別謬誤,你得學會把注意力從「誰在說」轉到「說了什麼」上。

專注在論點本身,而不是說話者的身分。

你可以這樣練習:

- 拆解論證: 把一個論點拆成「前提」和「結論」,看看它們之間有沒有邏輯關係。

- 尋找反證: 主動尋找跟自己觀點相反的資訊,打破「確認偏誤」的迴圈 。

- 多問「為什麼?」: 追問前提是否合理,結論是否必然,以及論點裡隱藏的假設。

這裡有個簡單的表格,幫你快速搞懂幾種常見謬誤:

| 謬誤名稱(中/英) | 簡潔定義 | 經典例子 |

| 人身攻擊的謬誤 (Ad Hominem) | 攻擊說話者而非其論點。 | 「你因為找不到好工作才這樣說吧。」 |

| 稻草人謬誤 (Straw Man) | 扭曲對方立場後再進行反駁。 | 批評支持民主者「以為民主能解決所有問題」。 |

| 滑坡謬誤 (Slippery Slope) | 假定一系列「可能性」為「必然性」。 | 「遲到的學生要判死刑。」 |

| 訴諸權威/大眾 (Appeal to Authority/Majority) | 認為某論點因權威或多數人認同而正確。 | 「每個人都有人權,因為這是社會共識。」 |

| 肯定後項的謬誤 (Affirming the Consequent) | 根據「如果P則Q」和Q為真,推論P也為真。 | 從「同事遲到」推論「交通壅塞」。 |

| 竊取結論的謬誤 (Begging the Question) | 論證的前提預設了結論的真實性。 | 「神是存在的,因為聖經這樣說。」 |

思維的捷徑與盲點:認知偏見

認知偏見是什麼?簡單說,它就是你大腦的「思考捷徑」。

我們的大腦為了在複雜的世界裡快速做決定,進化出了一套快速判斷機制 。這讓你做決定很快,但也可能讓你做出錯誤的判斷。

認知偏見的產生,主要是因為:

我們大腦處理資訊的能力有限、情緒和過往經驗的影響,以及社會環境的壓力 。

認知偏見是人類的「本能」,我們無法完全消除它,只能學著去管理它 。

這就是為什麼我們需要學習這些東西。

關鍵認知偏見類型與案例

- 確認偏誤 (Confirmation Bias):

這是最常見的偏見。你只會去找那些支持你既有想法的資訊,同時忽略掉那些跟你想法相反的證據 。- 例子:在政治上,你只會看支持你黨派的新聞,然後越看越覺得自己是對的。

- 光環效應 (Halo Effect): 你會因為一個人單一的優點(例如:外表好看、口才好),就覺得他其他方面也很棒。

- 例子:看到一個同事穿得很專業、說話很流利,就覺得他工作能力一定很強。

- 權威偏見 (Authority Bias): 你會無條件相信來自權威人士或團體的意見。

- 例子:看到一個著名演員推薦的保健品,你就覺得一定有效,沒有自己去查證。

- 正常性偏見 (Normalcy Bias): 當你面臨危險時,你會傾向於低估風險,覺得「沒事啦,一切都會好起來的」。

- 例子:災害發生時,你覺得「沒關係,這點小事不會影響到我」。這可能會讓你錯過應變的黃金時間。

為何我們需要學習並行動

認知偏見潛藏在「你以為自己很理性」的時刻 。

學會辨識它,是提升生活技能的一種方式。它能幫助你避免做出短視的決定,降低風險評估的錯誤 。

雖然人類無法完全去除偏見,但你可以這樣做來管理它:

- 練習「慢想一秒」: 延遲做決定,給自己一點冷靜的時間 。

- 培養「換位思考」: 試著從不同角度看事情,打破單一視角。

- 主動找反方資訊: 刻意打破你的「資訊同溫層」。

- 保持謙虛與好奇: 承認「我不知道」,這是思維成長的第一步 。

這裡有個簡單的表格,幫你快速搞懂並管理認知偏見:

| 偏見名稱(中/英) | 產生原因 | 生活化案例 | 建議應對方式 |

| 確認偏誤 (Confirmation Bias) | 尋找支持既有信念的證據 | 閱讀只符合自己政治立場的新聞 | 練習尋找反方資訊,打破資訊同溫層 |

| 光環效應 (Halo Effect) | 單一正面特質影響整體判斷 | 認為外表好的同事工作能力也強 | 區分特質與能力,從多維度評估 |

| 權威偏見 (Authority Bias) | 無條件相信權威人士的意見 | 相信名人推薦的產品 | 質疑權威意見,尋找多方來源驗證 |

| 正常性偏見 (Normalcy Bias) | 低估風險,樂觀地看待事態 | 災害發生時認為「這點事沒關係」 | 培養風險意識,並為潛在的危險做準備 |

AI時代的思維升級:從人到機器,再回歸人性

AI 時代,哲學兩難、邏輯謬誤與認知偏見的重要性,已經不只關乎個人。它成了一個社會和倫理的挑戰。

AI 其實跟我們很像。

AI 從「經驗」(訓練數據)中學習並形成「模式」(演算法)。但如果這些經驗本身就有偏見,AI 的「理性」輸出也將是不客觀的。

這就是所謂的「垃圾進,垃圾出」(Garbage In, Garbage Out)。

AI中的偏見與謬誤

AI 的偏見主要來自「訓練資料的取樣偏誤」。人類社會固有的性別、種族、文化偏見,會被編碼進資料集,再被 AI 系統放大。

- 具體案例:

- 招募系統: 亞馬遜的招募 AI,曾因為訓練數據來自男性主導的科技業,學會了偏愛男性履歷,自動篩選掉女性應徵者。

- 圖像生成與人臉辨識: AI 在畫「專業人士」時,常常只會畫出男性,強化了刻板印象。同時,許多人臉辨識系統對白人男性特別準確,但對女性或有色人種卻會「失靈」 。

- AI 設計者的偏見: 全球 AI 從業人員有 78% 是男性 。這可能導致 AI 產品的設計,優先考慮「男性視角」。像性愛機器人的設計,就反映出這種以男性為中心的思維 。

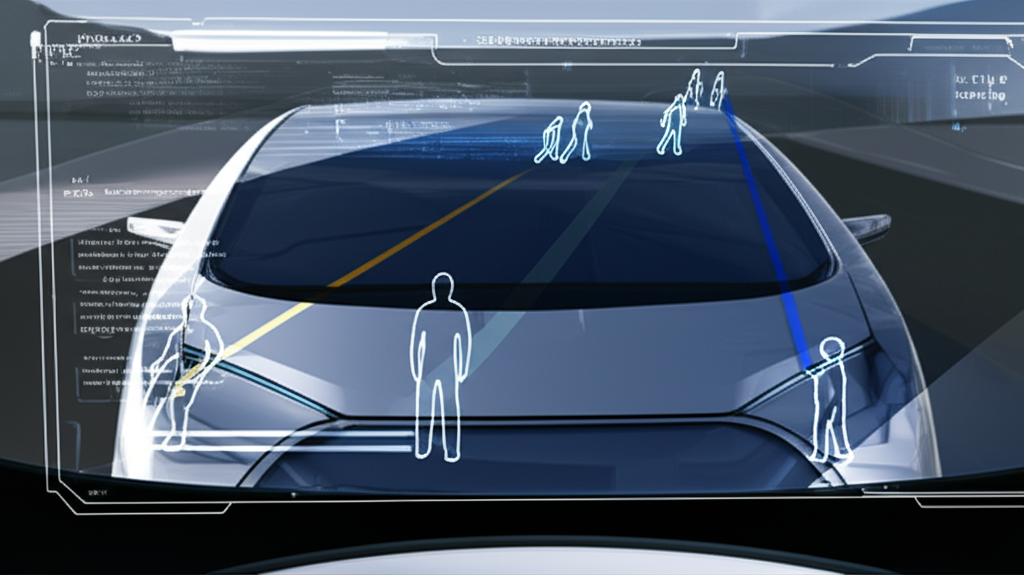

此外,哲思兩難也不再只是抽象的思想實驗。

自駕車面臨的「電車難題」就是一個最直接的例子:

在不可避免的車禍中,程式應該選擇保護駕駛人,還是行人?

AI 的工程師必須在倫理兩難中做決定,然後把它寫進程式碼裡。

AI時代下學習的必要性

AI 很強大,能處理海量資訊,但它不會做價值判斷和倫理權衡 。

當 AI 提供一個看起來完美的邏輯結論時,你的人性、批判性思考能力,就成為了最關鍵的「軟實力」。

我們不能盲目接受 AI 的答案,而是要成為它的「批判性使用者」。這需要我們:

- 多角化求證: 不要只依賴一個 AI 來源,要多從其他地方交叉比對 。

- 提問「為什麼」: 追問 AI 的建議是基於什麼數據、什麼演算法,然後想一下這些數據是不是有偏見 。

- 做價值判斷: AI 可以給你邏輯上最好的選項,但它不會做「倫理判斷」。你的價值觀、創造力和直覺,是 AI 無法取代的。

學會批判性思考,是我們駕馭 AI 這把雙面刃的最終保障。

結語:學會思考,駕馭未來

本文拆解了哲思兩難、邏輯謬誤和認知偏見這三個核心概念。

- 哲思兩難,讓你檢視價值觀的本質。

- 邏輯謬誤,幫助你避開推理上的結構性錯誤。

- 認知偏見,讓你洞察自己思維的盲點與捷徑。

它們是你在這個混亂世界裡,做出聰明決策的思維工具。

在 AI 時代,這些工具變得前所未有的重要。AI 能幫我們處理資訊、給出建議,但我們的價值不再只是獲取資訊,而是學會如何質疑、如何評估、如何判斷。

最終,學習這些概念的目標,是讓你從被動的資訊接收者,變成主動的思考者。這是一個持續的過程。

唯有如此,我們才能在一個由數據與演算法主導的未來,依然堅守人性的價值,做出明智且負責任的決策,真正駕馭我們的思維與未來。