行銷人的 AI 革命: 60天Vibe Marketing 計畫

從 Vibe Coding 到 Vibe Marketing:行銷人的 AI 革命實戰計畫 這份計畫,是我為自 … Read more

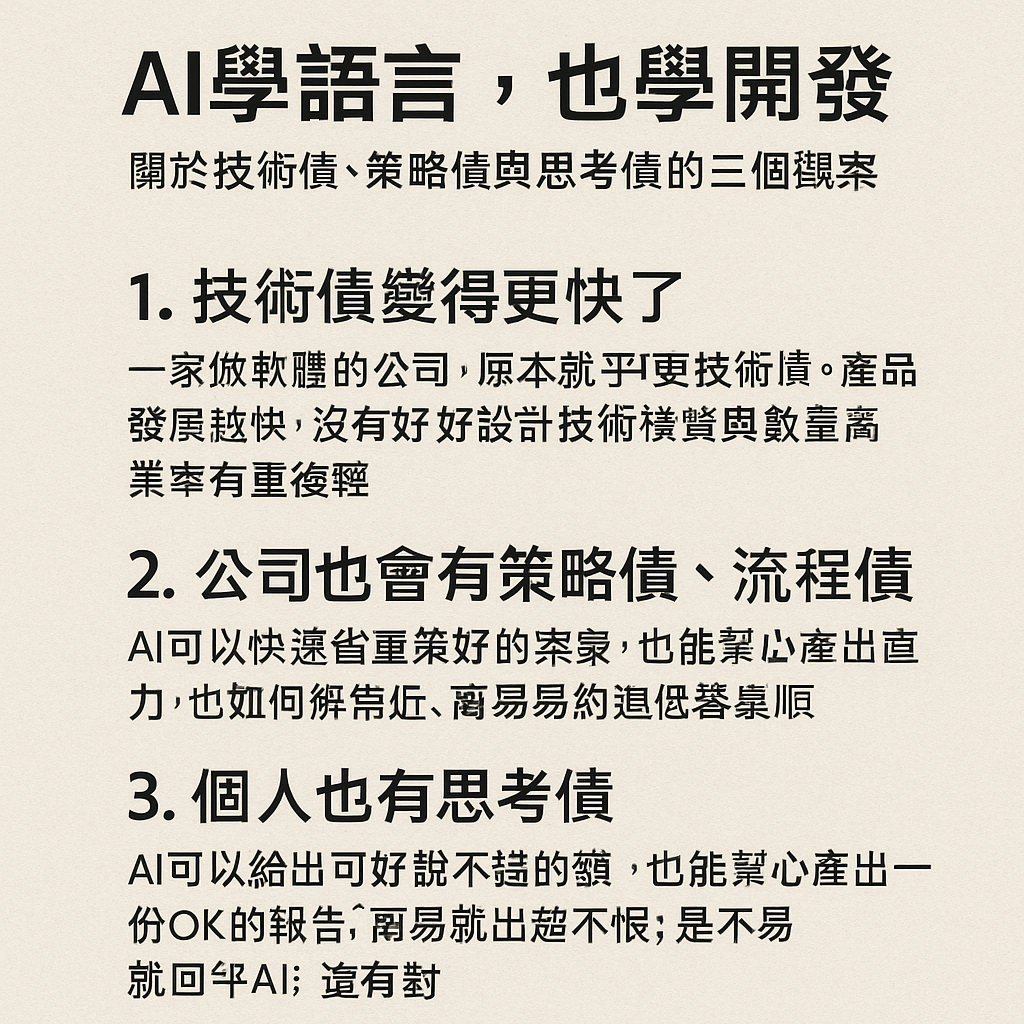

我的 all in AI 歷程:從 0 到自己做 AI 商模產品

今年二月,我決定開始 all in AI。 緣起於知識衛星辦了一個高峰會,在TICC,請我談 AI時代下的商業 … Read more

為什麼我要寫一個 AI「Business Model Canvas」產生器?

Business Model Canvas(以下簡稱 BMC)是 Alexander Osterwalder … Read more