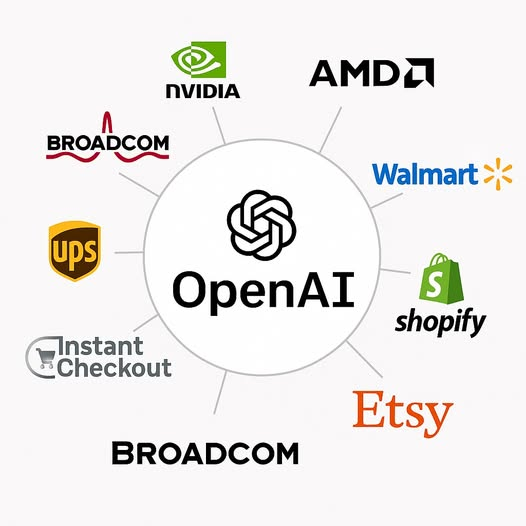

OpenAI 動作頻頻,已經成為市值五千億美金的巨大公司,從他做的許多聯盟逐步看出他可能的策略佈局,我試圖分析。

—-

OpenAI的目標已不只提供聊天 AI,它正打造一個「硬體+軟體+商務」的 AI 生態系。

硬體上,它先與 NVIDIA 達成 1000 億美元合作,建造逾 10 GW的 GPU 基礎設施,共同設計硬體平台,藉此掌握稀缺算力。

媒體用「OpenNvidia」類比 Wintel,認為這種大規模供應可能讓兩家公司在未來 AI 市場形成雙寡頭。為避免被單一供應商綁住,OpenAI 又與 AMD 合作部署 6 吉瓦 Instinct GPU,首批 1 吉瓦於 2026 年下半年交付。AMD 執行長表示合作可以「在大規模提供 AI 計算」,Sam Altman 認為這是建構實現 AI 潛力的重要一步。

此外,他在 X 平台表示會繼續增加 NVIDIA 訂單,世界需要更多算力。這種多供應商策略讓 OpenAI 在成本與談判上更具彈性。

這種生態系夥伴關鍵的策略綁定,會產生競爭優勢的傾斜,他的對手得另外拉幫結派,因為這是 生態系 對生態系的戰爭,已經不是公司對公司的競爭了。

為進一步掌控硬體,OpenAI 與 Broadcom 共同開發定制 AI 加速器,預計 2026 年起部署。Broadcom 強調將 OpenAI 模型經驗融入晶片,透過 Ethernet 解決方案優化成本與性能。另外,OpenAI 還與 Samsung、SK 及 Oracle 等企業合作,在美國與韓國建設 10 GW以上的 Stargate 資料中心,並把 DRAM 產能提升至每月 90 萬片。

這些做法顯示 OpenAI 正打造全球算力和記憶體供應鏈,類似當年 IBM 定義 PC 標準後形成的水平產業鏈。

軟體方面,OpenAI 推出 Apps SDK,讓開發者可在 ChatGPT 內部建置互動應用。Booking.com、Canva、Coursera、Figma、Expedia、Spotify 與 Zillow 已成為首批合作夥伴;後續還將加入 AllTrails、Uber、DoorDash 等。開發者可使用開放的 Model Context Protocol 連接外部服務,用戶只需在對話中輸入指令即可使用應用程式。

這為第三方提供了類似 App Store 的銷售管道,使 ChatGPT 成為新的應用平台。另一方面,Agent Kit 則允許開發者打造複雜的 AI 代理,處理差旅政策、供應商評估等工作,等於是把企業內部應用也抓了進來。

Nick Turley 認為未來大家會在 ChatGPT 中開啟一天,使用各種服務,OpenAI 的角色是提供平台讓其他企業在其上建立業務。

第三部分,OpenAI 還積極拓展商務領域。其 Instant Checkout 功能利用開源的 Agentic Commerce Protocol,讓用戶在對話中直接購買商品。此功能首先與 Etsy、Shopify 商家合作,接著與 Walmart 深度結盟:用戶和 Sam’s Club 會員可以在 ChatGPT 中購買食物和生活用品、規劃餐食,不需離開對話介面。Walmart CEO Doug McMillon 表示這展現了未來的原生 AI 體驗。

藉此 OpenAI 將平臺延伸至電商與支付服務,形成 B2B2C 的代理人經濟。

與此同時,OpenAI 與前 Apple 設計總監 Jony Ive 合作三年,共同打造一款全新 AI 硬體。

Ive 認為現有的人機界面已老舊,這項合作是用 AI 重新設計我們與科技的關係。這意味著 OpenAI 不僅掌握雲端算力,也試圖控制終端裝置的形態,劍指手機/手錶/AI眼鏡的下一步終端型態。

—–

整體來看,OpenAI 的策略體現三大方向:

一是多元硬體結盟,確保算力並對供應商形成議價能力,但也讓雙方戰線目標利益一致,而非單純殺價;

二是軟體平台開放,透過 Apps SDK 和 Agent Kit 將 ChatGPT 升級為應用與代理的承載平台,進一步加深用戶使用頻次;

三是實體商務拓展,透過 Agentic Commerce 與零售巨頭合作,讓消費者的時間先花在ChatGPT上之外,消費的金流與行為也能經過ChatGPT,就是用戶的生活入口。

這些做法與當年 Wintel 模式的互補合作有許多相似之處——均依賴硬體和軟體的緊密整合,並試圖掌握平台入口。但 OpenAI 更跨足零售、支付與自研硬體,挑戰範圍更廣。

Sam Altman這個生態系策略大棋下得實在複雜,環環相扣,只要有一個執行不如預期,的確有可能引起連鎖負面的回饋。

而且平台化 入口化的過程中直接就跟 用戶數更多,資源更充足的 Google、Amazon 等巨頭競爭。

持久戰對OpenAI最大的挑戰之一就是資金成本,人才搶奪,並且得持續交出增長成金丹,若能成功,OpenAI 有望成為下一個AI時代下數位經濟的Operating System;

OpenAI自己拉幫結派,要把生態系建起來。

Google早有厚實的生態系,也積極地備戰升級。

Amazon的生態穩固,但這次Walmart帶頭彎道超車,後續如何真難說。

美國公司們巨大生態系戰爭與更迭一直都是歷史上經典案例。讓我們繼續往下看這個新時代的降臨。